特色とカリキュラム

教育プログラムの狙い

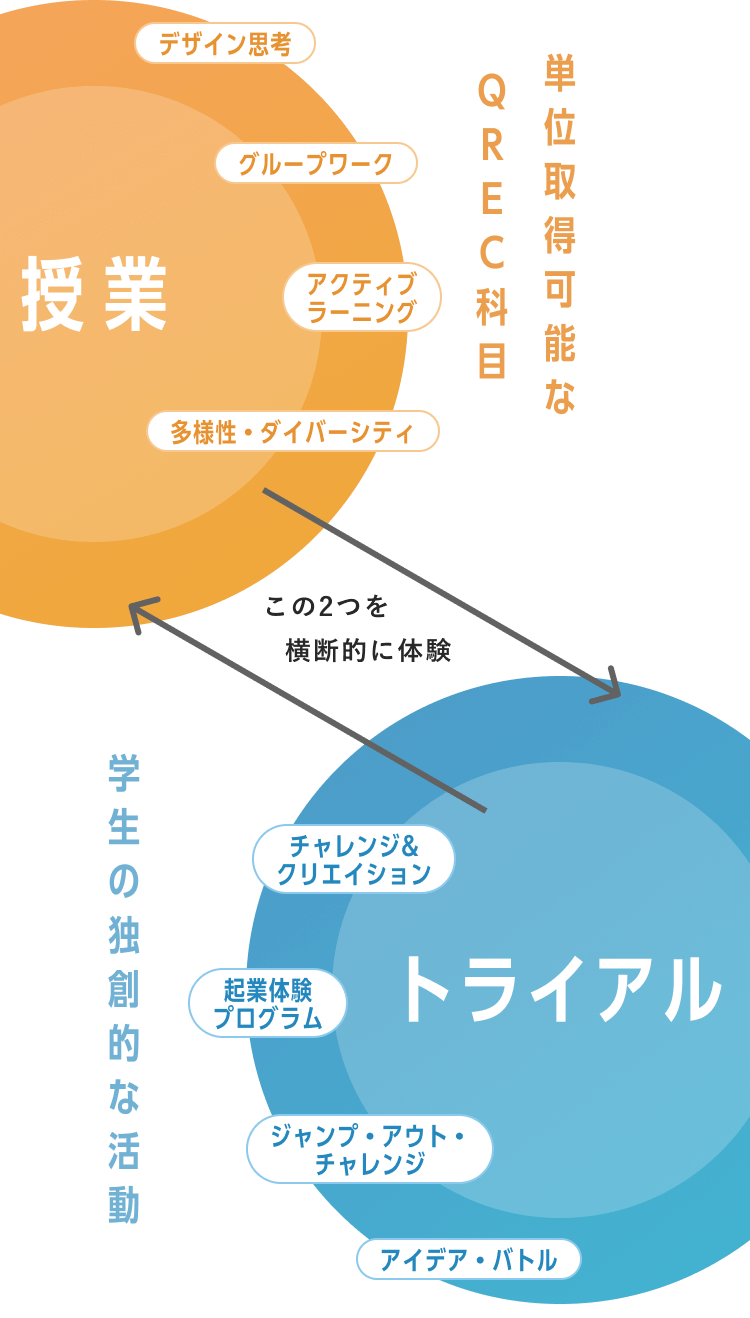

QRECの教育プログラムは、学生自らの意志で「行動」を始める段階までを教育の対象としています。つまり、QRECが教育の狙いとするものは「アントレプレナーシップを持って考え、行動する」ことにあります。

そのためにQRECでは多種多様なプログラムを網羅的、総合的に提供することを目指しています。これを整理すると、大きく2つの取組みから成り立っています。

- 正規科目として単位取得可能であり、かつQRECが提供あるいは推奨する科目群(以下、QREC科目)

- 単位の取得は出来ないが学生に実践の場を提供するその他のプログラム群

上記[2]では、学生の独創的な活動を支援するものや、国内外のビジネス・インキュベータ(BI)やベンチャー・キャピタル(VC)など、アントレプレナーシップを推進する機関・企業と提携あるいは連携を前提とするインターンシップ・プログラム、共同開発のイベントなどがあります。

Opportunity

QRECでは

授業とトライアルの

大きく2つの

機会を提供しています

科目の特色と体系

科目の特色

- 基礎から応用、実践まで、体系的かつ段階的に構成された日本初の総合的なアントレプレナーシップ教育プログラム

- 九大全学横断的、かつ、学部1年生から修士課程、博士課程、専門職大学院課程までが履修可能

- 全ての科目で単位取得可能。半期に最大2科目を目途に履修していけば、学部1年から修士2年までの6年間で専門科目履修を妨げることなく、無理なく網羅的にQREC科目の履修が可能

科目の体系

QREC科目は、次の3つの視点から設計、体系付けられています。

- 基礎から実践までの段階的教育プログラム

- 問題意識の涵養(気付き)から統合的な能力の養成までを意識した教育プログラム

- アントレプレナーシップを網羅する4領域の科目群からなる教育プログラム

- 基礎から実践までの段階的教育プログラム

- 問題意識の涵養(気付き)から統合的な能力の養成までを意識した教育プログラム

-

アントレプレナーシップを網羅する

4領域の科目群からなる教育プログラム

-

1

基礎から実践までの段階的教育プログラム

図中、水平方向の左から右方向に

-

基礎:

座学とグループワークを融合し、理論を中心とした教育。

-

応用:

ケーススタディー等を用い、グループディスカッション等の演習を含む教育。

-

実践:

個別あるいはチーム単位で実際のプロジェクト参加を前提とした教育。

※ 一般にAction Learning(A.L)またはProject-based Learning(PBL)と呼ばれます。

「基礎」、「応用」、「実践」の主な対象はそれぞれ「学部1、2年生」、それを履修した「学部3、4年生及び修士」、その後の「博士課程あるいは専門職大学院生(社会人経験あり)」と年次あるいは履修段階に対応させ、設計しています。

-

-

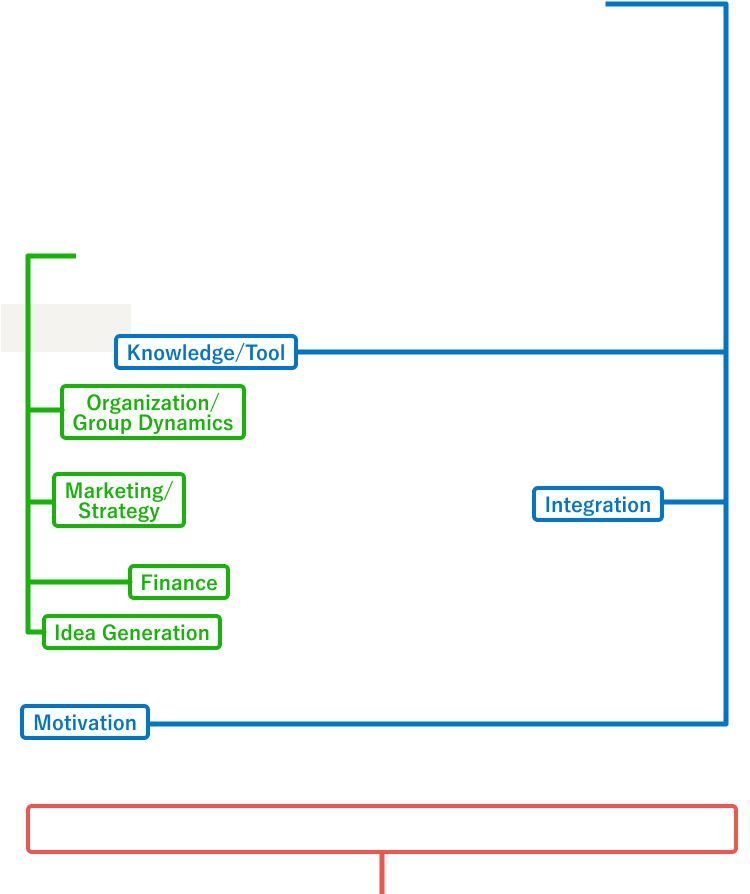

2

問題意識の涵養(気付き)から統合的な能力の養成までを意識した教育プログラム

図中、左下から右上の斜め方向に

-

Motivation(図中、グリーン部分):

社会的な問題の発見・認知・認識などの問題意識の涵養涵養(気付き)、あるいは創造性の伸張を目指すもの。

-

Knowledge/Tool(図中、バイオレット部分):

必要な基礎知識及び問題解決のために活用することができる手法の習得を目指すもの。

-

Integration(図中、オレンジ部分):

習得した知識を統合し総合化を行い、それぞれの課題に適した知識、ツールを活用して問題解決が図れる能力の習得を目指すもの

※ Integrationでは、ほぼ「実践」の段階に位置しており、履修者の最終的なキャリア・デザイン、例えば、大手企業の新製品開発を担当するエンジニア、社会起業家、新産業創出に関わる政策立案者などの進路に従い、それに特化した形で実践的な問題可決能力の育成を目標としています。

-

-

3

アントレプレナーシップを網羅する

4領域の科目群からなる教育プログラム図中、縦方向に4つの四角で囲まれたもの

-

Idea Generation:

常識に捕らわれずに事実に向かうことで問題に「気付き」、発散的な思考法等を用いて創造性を発揮する類型。

-

Organization/Group Dynamics:

プロジェクトを成功させるには参加メンバーの能力チームとして発揮させる必要がある。特にアントレプレナーでは1人から2人、3人へ。そこから5人、10人、30人、100人と短期間で組織を拡大させ、それを運営する必要がある。

※ 一般にチーム編成(Team Building)

-

Marketing/Strategy:

プロジェクトを成功させるために多様な戦略を検討し、その中から最適な戦略を採用する必要がある。そのためには顧客や競合相手、市場の動向を知る必要がある。

-

Finance:

プロジェクト遂行のためには資金を調達する必要がある。組織の大きさやプロジェクトの進捗状況によって、最適な資金の集め方は異なる。この類型では必要なお金の集め方に関して学ぶ。

※4類型はそれぞれ独立して学習を行いますが、最終的にはすべてが相互に密接に関連しています。例えば、市場分析を十分に行わなければ、 社会の問題は発見できず、また、その問題を本当に解決するには、参加者・支援者を増やし組織化する必要があります。一方、組織化するために は資金の手当てが必要ですが、どのような潜在的需要に対して、どのような戦略で対処するか資金提供者に説得できなければお金を集めること は出来ません。このように上記の4類型を柔軟かつ適宜連動させて検討する必要があります。

-

科目の種類

QREC提供科目群は、下記の5種類からなります。

- 総合科目

- 高年次基幹教育科目

- 大学院基幹教育科目(展開科目)

- 経済学府産業マネジメント専攻科目(以下、QBS提供科目)

- その他の科目

-

1,2,3

1.「総合科目」

2.「高年次基幹教育科目」

3.「大学院基幹教育科目(展開科目)」

各学部、各大学院において単位認定の適用を受けています。なお、卒業または修了の要件としてカウントできるかは、各学部、各大学院により取り扱いが異なります。大学院生の方は、大学院基幹教育科目の他に、総合科目、高年次基幹教育科目も受講可能です(一部の科目を除く)。

-

4

4.「QBS提供科目」

QRECの紹介でQBSの承認によって大学院に所属する学生が履修することが出来ます。単位認定に関しては、各大学院の所定の定め、手続きに拠ります。

-

5

5.「その他の科目」

「総合科目」、「高年次基幹教育科目」、「大学院基幹教育科目(展開科目)」、「QBS提供科目」以外の科目の総称です。「その他の科目」の単位認定に関しては、科目毎に各学部、各大学院での確認が必要となります。

QRECにおいては、学部・専攻横断的あるいは学部生、大学院生(社会人学生含む)が共に科目履修をすることで多種多様な学生間の相互啓発による教育効果の向上を狙いとしています。

このため、1つのQREC科目に対して「総合科目」、「高年次基幹教育科目」、「大学院基幹教育科目(展開科目)」、一部の「QBS提供科目」に複数の科目種類を割り当てているものもあります。

QREC科目群のうち、指定の科目及び科目数を履修した場合、

希望者に対してはQRECの「修了証明書」を発行することが可能です。

科目履修は、学部生の時に「総合科目」あるいは「高年次基幹教育科目」を履修し、大学院に進学後、同一科目を「大学院基幹教育科目(展開科目)」(あるいは一部の「QBS提供科目」)として履修した場合、学部及び大学院における単位修得がそれぞれ可能となります(但し、単位認定に関しては、それぞれの学部・大学院の定めに従います)。

ただし、重複して履修することは推奨しません。また、QRECの「修了証明書」の要件としては、1科目としてしかカウントされないので注意が必要です。

例えば、学部在籍時、総合科目として履修。その後、大学院進学後、大学院基幹教育科目(展開科目)として履修する場合、学部、大学院でそれぞれ単位としてカウントすることは可能ではありますが、QRECの修了証明書の要件としては、2科目が履修済であっても1科目としてしかカウントされないのでご注意ください。

教育手法と評価

斬新な教育手法

-

ワークショップ形式

QRECの大半の授業においては、一方的に講師の授業を聞く座学方式でなく、講師との双方向の対話やグループディスカッション、学生の発表機会を設ける参加型講義(ワークショップスタイル)を取り入れています。多くの科目で授業時間を2コマ連続180分としており、学生が自ら考え行動する習慣をつける方式をとっています。

-

実務家の招聘講義

QRECでは、現実の社会で活躍している実務家(起業家の他、産官学の現場で活動している方)を招聘した講義を多数行っています。教室での講義に加え、実務家の経験に基づくお話などリアリティのある講話により、学生の理解を促進させるためです。

-

ケーススタディ

基礎編から応用編を中心に、ケースを使用した授業を行います。ケーススタディでは、実際に発生した事実や、より実際に近い具体的なモデルを学ぶ等の疑似体験を通して、理論の学習だけでは得られない、問題解決に結びつける実践的なスキルを習得します。

-

PBL(プロジェクトベースドラーニング)

QRECのカリキュラムにおいて実践編に位置づけている講義や、様々な教育関連プロジェクトにおいては、知識として講義を受けるだけでなく、アイデアや技術を実社会でどのように具体的な価値として実現していくかを学ぶ為、少人数のグループで実践的に学ぶPBLの手法をとる科目を増やしています。

教育評価

QRECの講義の質の向上を図るべく、QRECはいくつかの教育評価手法を取り入れています。

-

学生の教育評価アンケート

PDCAサイクルによるQREC講義の質的向上を目指し、大学の学務部が実施する全学教育のアンケートだけでなく、QREC独自に様々な観点からの学生教育評価アンケートを、全科目において実施しています。

-

学生教育評価ミーティングの実施

アンケートだけでは把握できない学生の意見、評価を確認するために、アセスメントミーティングを実施しています。

-

教育アセスメント分析の実施

収集したQREC履修学生の成績や所属、アンケート内容などの相関関係を分析することで、教育効果を測定し、より教育効果を上げていくための研究を行っています。