GAP NEXT

About GAP NEXT

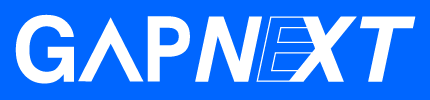

本プラットフォームは技術商業化と人材育成を接続的に展開し、案件発掘から事業化サポートまでをワンストップで行い、世界に伍するディープテック企業の創出に向けた土台の創生を目的とします。本事業は、社会還元加速プログラム(SCORE)大学推進型※にて採択されました。

※About SCORE・・・

プラットフォーム名: GAP NEXT

【総括責任者】総長/学術研究・産学官連携本部 本部長 石橋 達朗

【プログラム代表者】副理事/学術研究・産学官連携本部 本部長補佐・教授 大西 晋嗣共同機関1: 九州産業大学

【共同機関責任者】学長 北島 己佐吉

【プログラム共同代表者】オープンイノベーションセンター長/商学部 経営・流通学科 准教授 木村 隆之

共同機関2: 久留米大学

【共同機関責任者】学長 内村 直尚

【プログラム共同代表者】副学長/医学部長/研究推進戦略センター長/病理学講座 主任教授 矢野 博久

共同機関3: 日本経済大学

【共同機関責任者】学長 都築 明寿香

【プログラム共同代表者】経営学部 経営学科 准教授/国際インキュベーションセンター 副長 高見 啓一

共同機関4: 福岡工業大学

【共同機関責任者】学長 下村 輝夫

【プログラム共同代表者】総合研究機構 機構長 朱 世杰

共同機関5: 福岡大学

【共同機関責任者】学長 朔 啓二郎

【プログラム共同代表者】研究推進部 教授 堀 史郎

プラットフォームの目指す姿

①大学発ディープテックの創業前支援を拡充することによるイノベーションの駆動力の強化・深化

②スタートアップ・ムーブメントの福岡地域全体への醸成・波及による地域エコシステムの底上げ

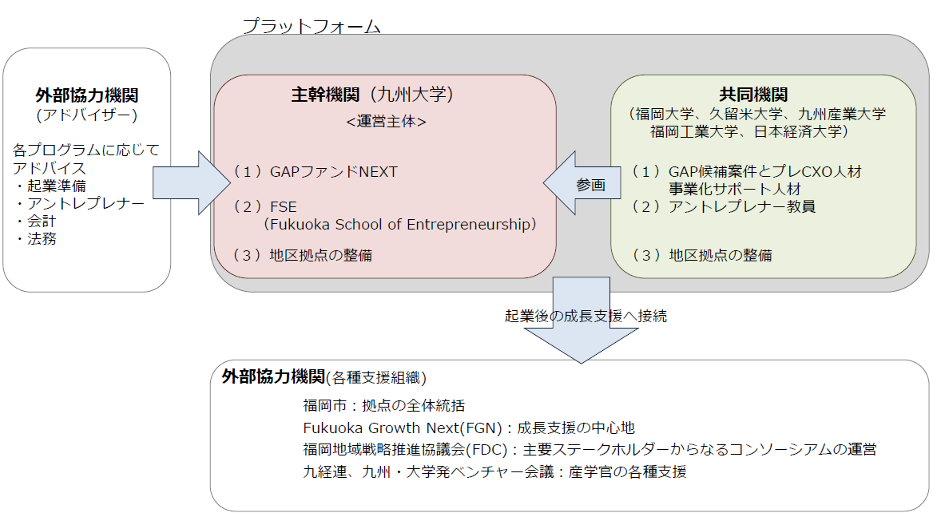

・福岡都市圏に位置する15大学が参加する「福岡未来創造プラットフォーム」を活用して、域内学生が合同で受講可能な「起業家精神の醸成」から「社会実装」までを意識した教育プログラムを実施します。Fukuoka Growth Next(FGN) 等の一拠点にてオフラインでもオンラインでも実施可能なプログラムの構築を目指します。さらに域内他大学・高専等教育機関を呼び込み、地域の起業家予備軍の裾野を拡大します。

・スタートアップ・エコシステム拠点都市の連携強化による大学院生・ポスドク、若手研究者が集える場を提供し、本公募事業のGAPファンドNEXTとの接続により、スタートアップ創出の最終出口までを見据えた包括的な取り組みへと昇華します。

・福岡市が締結している海外拠点15拠点との連携、また九州大学をはじめとする参画大学が連携協定のある海外の大学やアクセラレーター拠点と連携を含めたプログラムを構築します。さらに将来的な枠組み作りの足がかりとして、域内福岡西部地域に位置する九州大学、西南学院大学、中村学園大学、福岡大学、福岡歯科大学で形成する「西部五大学連携」の枠組みを利用し、単位互換制度により、どの大学でも単位認定が可能な制度の整備を行います。

以上により、大学におけるスタートアップ・ムーブメントの醸成、学生起業家の裾野の拡大、学生のスタートアップ・エコシステムへの参加を促進することにより「ディープテック」及び大学発スタートアップの創出を図り、福岡地域全体に広く醸成・波及させ、地域エコシステムとして底上げを図ります。

プラットフォームの主要な取り組み

◆中心となる取り組み◆ 『GAPファンドNEXTプログラム』

・「技術商業化」と「人材育成」を同期(シンクロ)します。

・研究成果実用化の可能性が高い構想・提案に対し、その可能性についての検証等を行うための資金を助成します。

・各事業化プロジェクトに、プレCXOを配置し、プレCXOの獲得には学内ポスドクや院生だけでなく、拠点都市のネットワーク(九州経済連合会、福岡地域戦略推進協議会等)による民間からの人材の獲得、さらには福岡へのUIJターン人材の獲得を目指します。

・GAP案件にアントレプレナー人材を配置して、技術商業化の可能性を検証します。

・ディープテックの商業化プロセスを通じたアントレプレナー人材を育成します。

・プレCXOは、プラットフォーム内で行うアントレプレナー教育を受講する事で、実践に加えて体系的な教育による人材育成を目指します。

・スタートアップに結びつかなかった案件の既存企業への技術移転マーケティングします

・プロジェクトに事業化サポート人材をアサイン(クロアポ、副業やインターン)して、プロジェクト及びプレCXOのサポートをおこないます。なお、事業化サポートの項目としては、OJTによるプレCXO教育、事業計画や資本政策の立案、マーケティング、特許戦略立案などが挙げられます。

・プログラム進捗をスタートアップ・エコシステム拠点都市で共有して、 プロジェクト終了後の出口戦略を立案します。なお、さらなる POC 取得が必要な際は JST START 事業などへの採択サポートを行います。また、スタートアップには至らない案件は既存企業へのライセンス活動へ間断なく移行します。

GAP NEXT2021 の実施

研究成果実用化の可能性が高い構想・提案に対して、その可能性についての検証等を行うための資金を助成するものであり、約7ヶ月間の助成期間中に試作品を作製し、将来ターゲットになると想定される顧客から試作品の評価を受け、事業化の可能性を検証するプログラムです(公募は終了致しました)。助成期間は2021年7月~2022年1月。2022年3月にはDemo Dayを開催予定です。

SCORE拠点都市環境整備型 研究開発課題一覧 【GAP NEXT】 令和3年度(2021年度)採択分

■研究開発課題名

膵液中エクソソーム由来microRNAを用いた膵癌診断薬の開発

■研究代表者

久留米大学 先端癌治療研究センター

教授 古賀 浩徳

■概要

本邦における新規膵癌患者は年間約41,000例で増加の一途を辿っている。膵癌は早期診断が極めて困難で、発見時には大半が切除不能進行癌であるため、5年生存率はわずか9%である。従って、早期診断法の開発が喫緊の課題である。

エクソソームは細胞内から外へと分泌される脂質二重膜によって囲まれた小胞である。内部には蛋白や核酸(mRNA,DNA,microRNA(miR))などが含まれ、細胞間情報伝達に使われている。従って、例えば膵癌細胞から分泌されるエクソソーム由来のmiRを解析すれば、膵癌細胞特異的な生化学的・遺伝学的情報が得られる。本研究では、膵癌患者膵液エクソソームなどから同定した膵癌特異的miRを、膵液や血液検体から検出する診断薬を開発し、膵癌早期診断法を確立する。

■研究開発課題名

バングラデシュにおける「ポータブル・ヘルス・クリニック」による遠隔検診および遠隔医療事業

■研究代表者

九州大学大学院 システム情報科学研究院

准教授 Ashir Ahmed

■概要

バングラデシュにおいて健康診断のビジネスをおこなう。バングラデシュなど開発途上国における社会課題として予防医療(健康診断など)の認識不足がある。申請チームが研究開発している「PHC(ポータブル・ヘルス・クリニック)」システムを導入することで、遠隔の健康診断・遠隔医療を現地で展開し、人々の予防医療環境を改善し、「健康」意識を定着させる。

本事業では都市部の集団検診、農村部の薬局の2つのサービス提供チャンネルを想定する。都市部では、企業や大学など法人と契約し、企業オフィス、工場の労働者、大学生に健診を行う。農村部では、薬局を拠点としたフランチャイズによる健診サービスを提供する。本事業の実施期間では収益性の高い都市部での検診に注力する。バングラデシュの人口1億6千万人が、毎年1度は健康診断を受けることができる環境を「ソーシャル・ビジネス」として提供する。

■研究開発課題名

植物育成用ナノ資材による新たな農作物生産技術の開発

■研究代表者

九州大学大学院 農学研究院

准教授 石橋 勇志

■概要

1.研究開発課題:

①肥料成分や、必須元素、アミノ酸、ペプチドなど、植物にとって有効なあらゆる物質をナノ化もしくはナノ粒子にコーティングさせた肥料や農薬を開発する。

②植物に対する効率的なデリバリー技術を確立する。

2.ビジネスモデル:以下、2パターンを検討中。

①ライセンスアウトして、各肥料や各農薬会社等に製造・販売を委ねるモデル。ライセンスアウトしてマネタイズする。

②自社製造して、OEM製造する等して、各肥料や各農薬等を製造し、其々の肥料や農薬を弊社自身で販売するモデル(予め当該資材を用いた農産物のアウトプット先を確保し、効率的な販路を確保する想定。)

■研究開発課題名

粘膜下層剥離術(ESD)支援マニピュレータ

■研究代表者

九州大学 先端医療オープンイノベーションセンター

特任准教授 中楯 龍

■概要

本課題では、申請者が開発した先進的な医療機器の社会実装を目的とし、研究期間内に改良開発を行い、その性能向上と事業性評価を行う。開発した医療機器は、軟性内視鏡(胃カメラ)による手術(ESDという)に用いる細径マニピュレータである。従来は曲がらない1本の電気メスしかなかったが、本申請のシーズは従来の電気メスの直径2.5mmを変えないまま上下左右前後にワイヤ駆動で遠隔操作できる電気メスと把持鉗子を提供し、片手でつまんでもう一方の手で切るという当たり前の手術環境を軟性内視鏡で実現している。

■研究開発課題名

がん患者からのリキッドバイオプシーの分離・回収による診断技術

■研究代表者

九州大学 先導物質科学研究所

教授 田中 賢

■概要

近年、がん診断技術の発展のために、侵襲性の大きい固体生検に代わり血中循環腫瘍細胞(CTC)などの液体生体(リキッドバイオプシー)が注目されている。本研究開発では、血球細胞の粘着を防ぐ抗血栓性を有し、CTCに対する接着性を有する独自の合成高分子を設計する。これにより、ヒト全血中からCTCをラベルフリーで高純度・高効率に分離・回収する技術を開発する。全血の前処理条件、培養・洗浄条件などのプロトコールを作成し、CTC分離・回収キット・研究試薬としての製品展開を目指す。

■研究開発課題名

樹脂被覆法によるカーボン表面改質

■研究代表者

九州大学大学院 応用化学部門

教授 藤ケ谷 剛彦

■概要

クリーンエネルギーの普及と、材料の軽量化・長寿命化はカーボンニュートラル社会の重要な要素技術である。そのために、基盤材料であるカーボン材料の高機能化が必須である。これまでのカーボン材料は使いやすさから低結晶なカーボンが用いられ、複合化されてきたが、高機能化には高結晶なカーボンの複合材料化が有望である。研究代表者の進める「樹脂被覆法」は高結晶カーボンを複合材料化する唯一な手法である。そこで、樹脂被覆法を用いて高結晶カーボンを含む多様なカーボンを材料化し、展開する。特に燃料電池触媒、炭素繊維強化プラスチック、タイヤ等をターゲットにして樹脂被覆カーボンを供給する。

■研究開発課題名

光アップグレードによる新たな光の価値創造

■研究代表者

九州大学大学院 工学研究院 応用化学部門

准教授 楊井 信浩

■概要

長波長の低エネルギー光を短波長の高エネルギー光に変換する波長変換を光のアップグレードと捉え、太陽光や室内光といった身の回りの光をアップグレードして有効に活用することを提案する。我々は最近の研究において太陽光や室内LEDにより光アップグレードを行うことが可能な材料の開発に成功しており、本研究においてその実用化に向けた開発を行う。例えばCOVID-19により抗ウィルス・抗菌に対する需要や意識がこれまでになく高まっている。アップグレードした光を用いて室内・車内のウィルス、細菌の除去が可能なフィルム材料を開発する。

■研究開発課題名

濃縮バイオ液肥の事業化検証:畜産事業者へのプラント販売と農家・植物工場への液肥販売

■研究代表者

九州大学大学院 農学研究院

教授 矢部 光保

■概要

畜産事業者は家畜ふん尿処理の高額負担に、農家や植物工場は農産物の価格競争に苦しんでいる。そこで、畜産事業者には、ふん尿処理の負担軽減が可能になるように、ふん尿由良のメタン発酵消化液をキトサンとPGAによる凝集剤で固液分離し、その液体分から窒素、リン、カリウムを分離濃縮回収して土耕栽培用の濃縮バイオ液肥が製造でき、その固形分からは成長剤肥料が製造できる、プラントを販売する。さらに、農家や植物工場には、無化学肥料栽培によって農産物の高付加価値生産が可能になるように、養液栽培用の濃縮バイオ液肥を販売する。

■研究開発課題名

体液検査によるがん診断システム

■研究代表者

九州大学 先導物質化学研究所

助教 龍崎 奏

■概要

本事業では、毎年の健康診断で使用できるくらい簡便な方法かつ数分以内に「がんの検出」および「がん種の特定」ができる次世代がん診断システムを構築する。具体的には、液体中エクソソームの1粒子表面分子解析技術の実用化に向けた研究開発を行う。最終的に、この1粒子表面分子解析技術をコア技術としたエクソソーム計測システムを構築し、そのシステムで使用する「検査基板」および「検査装置」を主な製品として事業を展開していく。さらに、検査結果を診断するためのAIシステムも構築する。また、計測受託サービスも行う。

■研究開発課題名

ナノシート構造色材料に基づく調色型スマートウィンドウ

■研究代表者

福岡工業大学 工学部 生命環境化学科

准教授 宮元 展義

■概要

本発課題では、力学刺激によって最大反射波長が変化する構造色ナノシート液晶という新素材を用いて、新しいタイプの調色・調光・パターン表示スマートウィンドウ製品を開発する。具体的な方式としては、ガラス版の間に挟み込んだ新素材を圧縮・緩和して調色する。電力消費は切り替え時のみで、高速で駆動し、デバイスの構成によってはフルカラーのパターン表示も可能となる。省エネ(冷暖房効率向上)、プライバシー保護、生活への彩りなどの観点から、窓の遮光・調光・調色・装飾には普遍のニーズがあり、従来品にない「調色」の優位性を活かして独自市場を開拓できれば大きな市場を獲得できる。

【関連情報】

GAP NEXT

大学発ベンチャーを目指すプロジェクトに伴走するプレCxO人材を募集

募集サイト

特設サイト

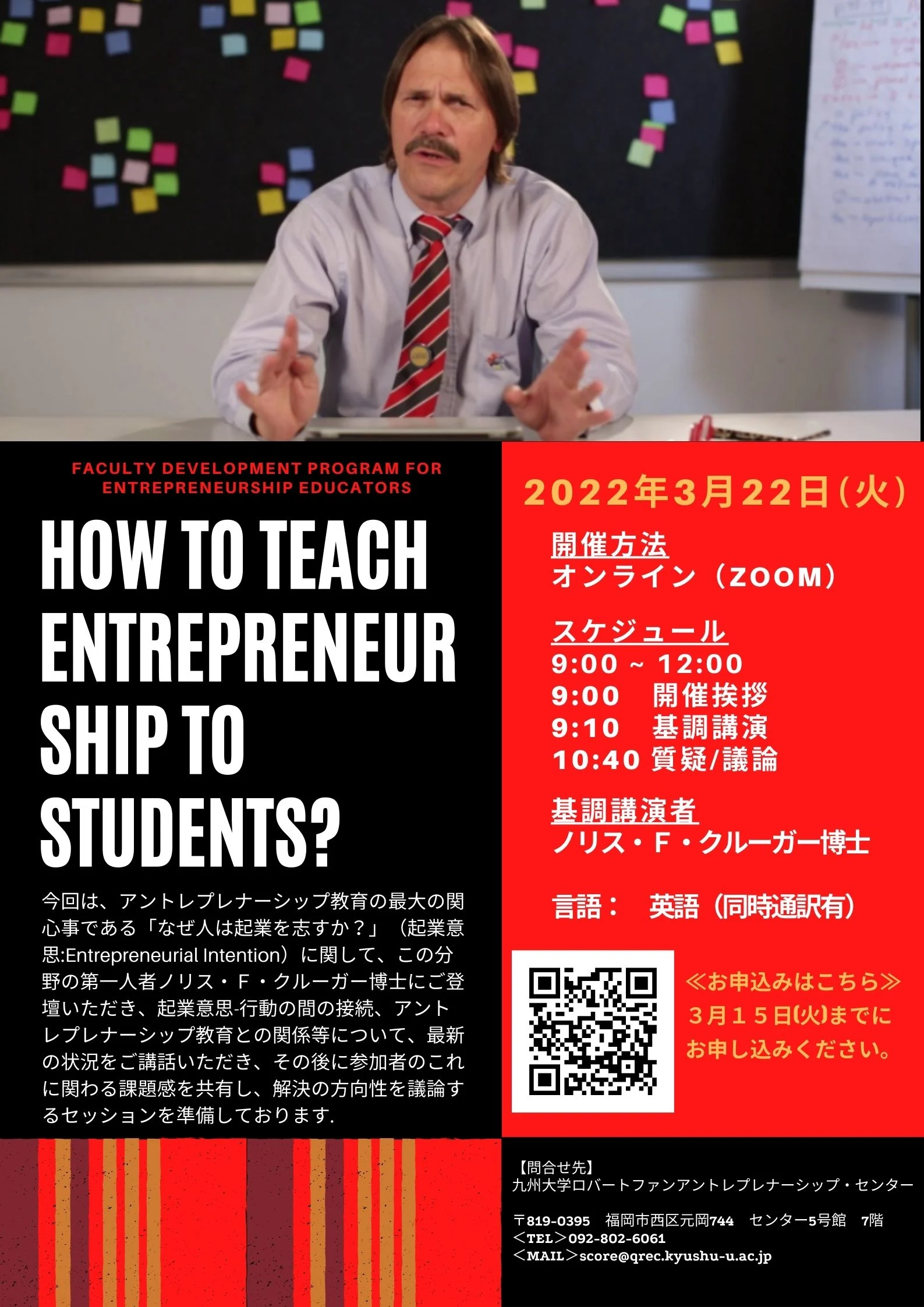

◆中心となる取り組み◆『起業家育成プログラムを運営する指導・支援人材育成』

①大学連携アントレプレナー教育人材ネットワーク構築

中核拠点の FGN にて、北欧スウェーデンのヨーテボリ地域におけるチャルマース工科大学やヨーテボリ 大学の取り組みを参考に、FSE(Fukuoka School of Entrepreneurship)を設置、域内の教員向け、海 外のアントレプレナーシップ教育者向けプログラムや学会への参加、域内のカスタマイズプログラム実施等により、地域内のアントレプレナー教育者の育成と質保証のための人材育成の取組:Faculty Development(FD)を実施する。

②域内支援人材ネットワーク構築

福岡市が提供しているサービスや FGN や支援拠点の持つ支援人材ネットワークと大学にて持つ人材ネットワークのプールを融合させ質の向上をはかる指導・支援人材開発を行う域内支援人材育成の取組: Mentor Development(MD)を実施する。